由中国电影家协会主办、富士映像股份有限公司(株式会社フォーカスピクチャーズ)协办的金鸡海外影展(日本)于5月23日至27日在东京举行。本次活动是金鸡海外影展首次走进日本,《唐探1900》《好东西》《长安三万里》3部长片及《宝孜达》《半路出家》《幸存者》3部金鸡短片季优秀短片与日本观众见面,展示了当代中国电影的新风貌,获得当地观众的热烈好评。

5月23日,金鸡海外影展(日本)开幕式现场

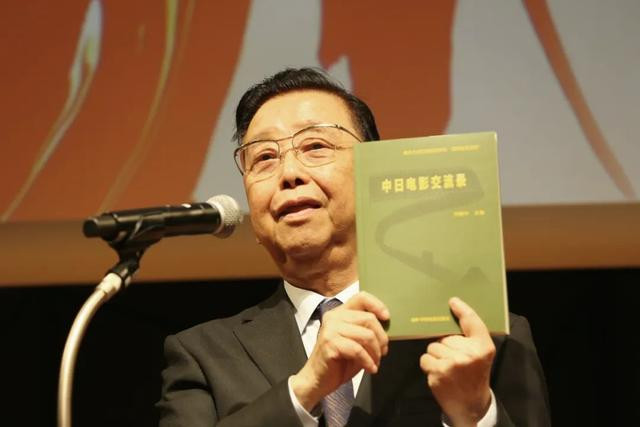

原国家广电总局电影局局长、中国电影家协会顾问刘建中参与本次影展,并在系列活动“中国电影之夜”中,介绍了其主编的文献性专著《中日电影交流录》,受到中日电影界、文化界人士广泛关注。

访日期间,刘建中接受了《人民中国》专访,讲述了本书背后的故事,分享了他对中日电影交流的深切体会与未来展望。

一本用史料写成的中日电影交流全景图

“我们采用编年体纪实手法,以敬畏历史的态度客观记述,不加主观评说,争取还原历史的原貌。”刘建中这样阐释《中日电影交流录》最大的特点。

《中日电影交流录》于今年3月正式出版发行,全书共计40余万字,收录图片200余张,分为中日电影交流活动、中日互办对方电影展(节、周)、中国电影进入日本市场、中国电影市场引进日本电影、中日双方合作制作电影、中日电影图书交流等六个章节,系统梳理了1945年至2021年间中日两国电影交流的历史脉络。

《中日电影交流录》

在刘建中看来,编写此书时,团队面临的最大的挑战便是史料的收集与核实,许多关键事件年代久远,相关记载存在出入,确认细节尤为困难。“在疫情期间我们也持续工作,一个日期、一张照片、一项数据,我们都必须核实清楚。”刘建中翻开书中的一页,指着一条有关日本角川集团为中国农村电影放映捐赠流动放映车的记载表示,捐赠金额、车辆数量、仪式细节的信息在各类报道中存在出入,编写团队本着对史实负责的态度,多次联系了中日当事人,才最终敲定准确数据。

中日电影交流的独特历史

中日电影交流具有较长的历史渊源,早在新中国成立前夕,中国共产党以开放、尊重专业的态度接纳了在“株式会社满洲映画协会”工作的日籍员工,他们后来进入东北电影公司(东北电影制片厂、长春电影制片厂的前身),积极投身于中国的电影事业。

中日邦交正常化后,特别是《中日和平友好条约》签订后,随着中国改革开放的推进,两国电影交流呈现出全方位发展的局面,日本也成为中国电影对外综合交流最多、最广、最频繁的国家。据统计,从新中国成立初期至今,已有400多部中国电影在日本上映,日本影片进入中国也超过200部,双方合作制作的影片超过100部。同时,日本也是与中国互办电影节(展、周)最频繁的国家。

“中日两国地理相近、人文相通,在电影交流方面有着独特的优势。将零散的历史系统整理成篇,梳理中日电影交流的脉络,是一项非常有意义的工作。”刘建中强调。

正是在这一背景下,《中日电影交流录》应运而生。该书由清华大学日本研究中心主任李廷江策划,刘建中担任主编,联合日本电影研究者、翻译家汪晓志,原国家广电总局电影局党史资料征集工作办公室主任解治秀,全国政协委员、中国外文局亚太传播中心特别顾问王众一等多位专家组成编写团队,历时四年,最终完成了这部填补中日电影交流历史研究空白的系统性大作。

文化交流的重要载体

作为文化的重要载体,电影长期在促进中日两国人民相互理解和友好交流方面发挥着重要作用。刘建中指出,中日两国人民情感表达方式相近,更容易通过电影这一形式实现共鸣,这也是中日电影交流能够深入人心的重要原因。

5月23日,刘建中在“中国电影之夜”上介绍《中日电影交流录》

、随着文化形态日益多元,交往形式不断丰富,电影在当代传播体系中的地位已不再“独树一帜”。刘建中坦言,电影制作技术取得了长足的发展,如特效技术的进步减少了对外景实地拍摄的依赖,未来中日合作制作电影的数量可能难以再现过去的大幅增长。

“但中日电影交流依然具有旺盛的生命力,本次金鸡海外影展(日本)就是一次有益的尝试。据我了解,中日动画电影节等相关合作也在积极筹划中。”他补充道,“许多有识之士仍在持续推动交流,通过影展、研讨等多种形式不断介绍彼此的电影文化,深化相互理解。”

“只要有良好的政治氛围,中日电影交流就一定会迎来更广阔的前景。”刘建中说,“期待越来越多的作品能够在对方国家上映,让两国人民通过作品,增进对彼此文化的理解。”

图片提供:富士映像股份有限公司(株式会社フォーカスピクチャーズ)